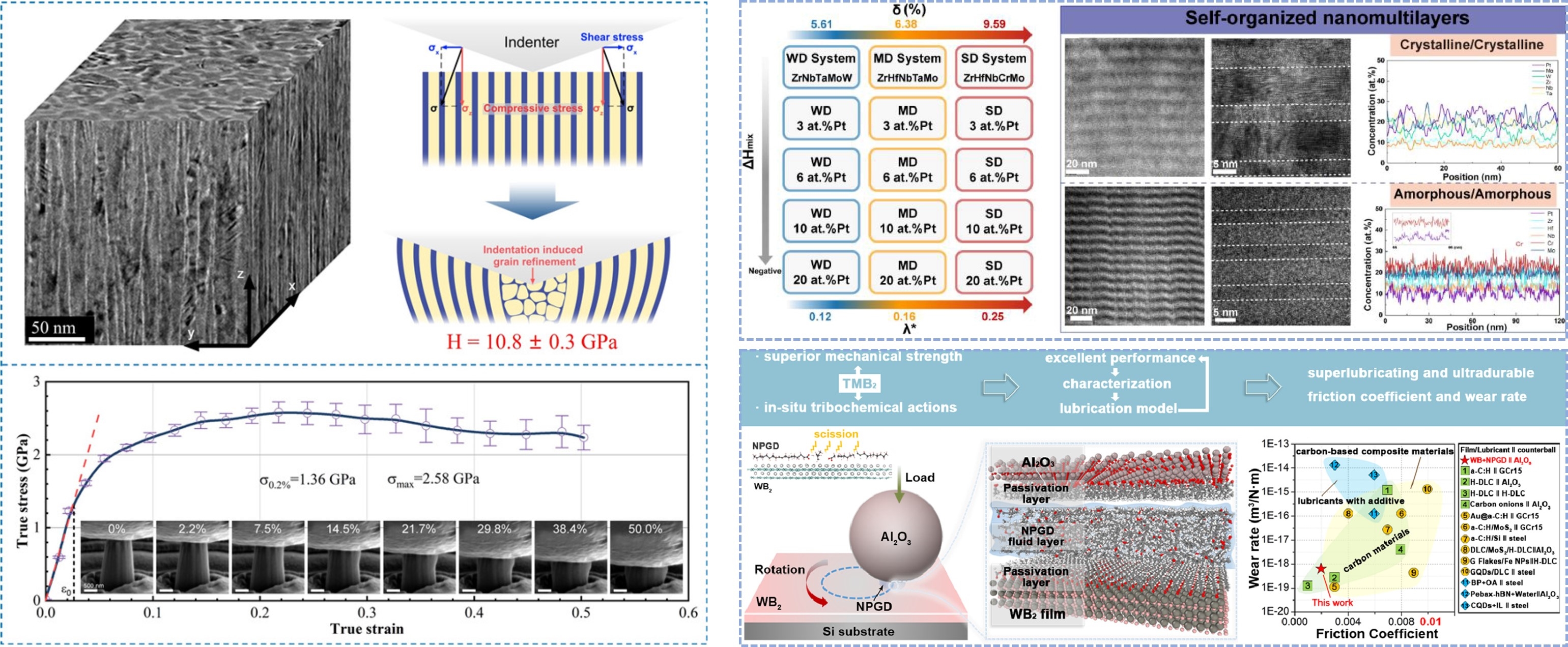

1.薄膜材料:研究集中于材料的结构与性能调控,特别是在超硬薄膜和功能薄膜的合成及应用方面。针对薄膜材料在实际应用中面临的性能优化问题,结合材料物理与化学的特点,发展了多种薄膜材料的制备技术,探索了其在能源、电子等领域的潜在应用。通过综合理论与实验的研究方法,深入分析材料的微观结构与宏观性能之间的关系,为新型功能薄膜的设计与应用提供了重要的理论支持和实践基础。研究成果不仅推动了薄膜材料的科学发展,也在相关工业应用中展现了实际价值。(Acta Materialia. 2024, 262, 119439;Applied Surface Science. 2024, 660, 159927;Acta Materialia. 2024, 267, 119729;Nat Commun. 2023, 14, 4836;Scripta Materialia. 2023, 228, 115329)

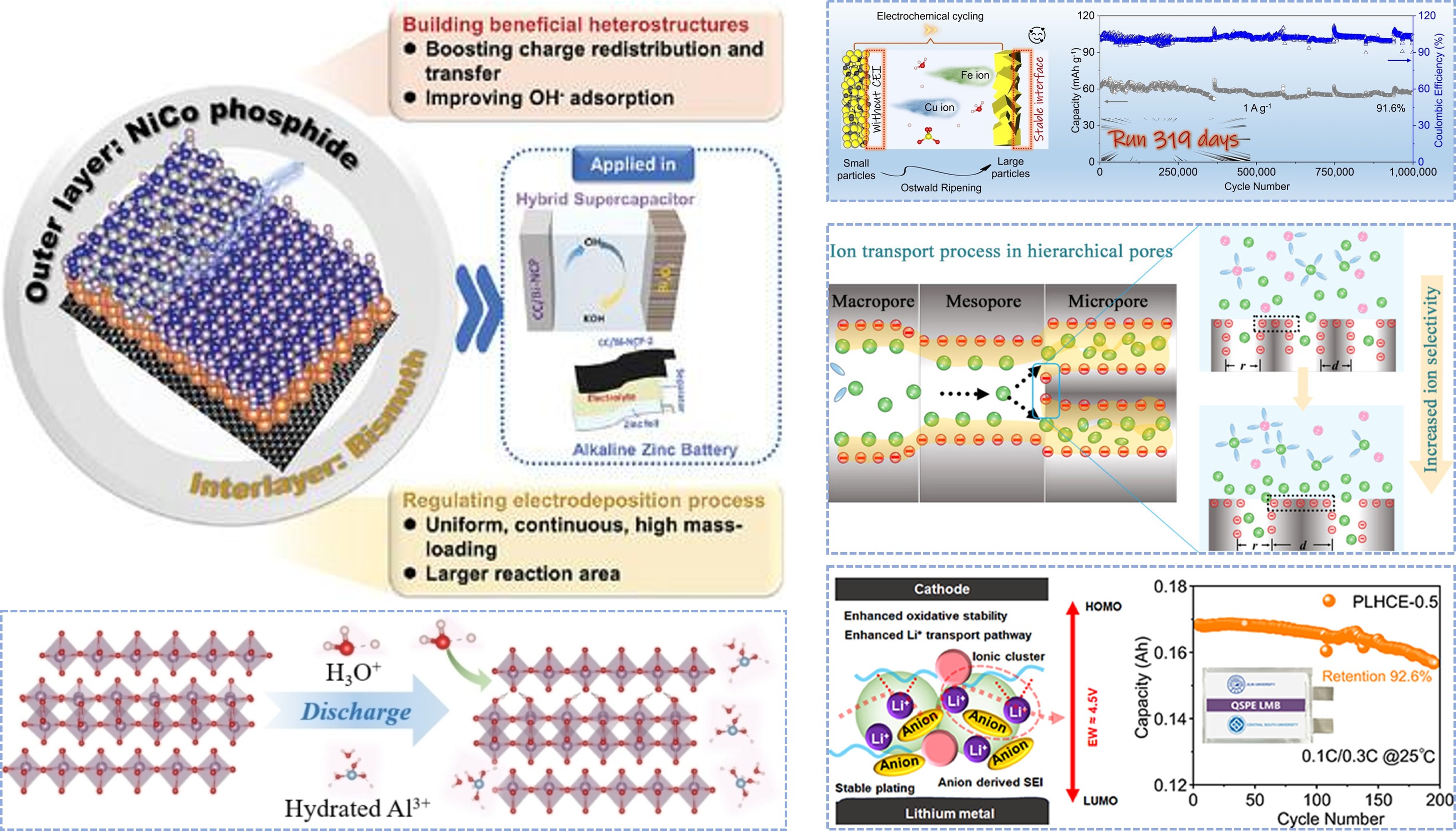

2.储能材料:研究重点包括高性能电极材料的设计与合成,采用纳米技术和材料改性等方法,提高电池能量密度和循环稳定性。在固态电池领域,探讨其离子导电机制以及与电极材料的界面相互作用,提升固态电池的安全性和能量密度。还涉及了新材料的合成与表征,研究材料的微观结构与电性能之间的关系。为高效、环境友好的储能材料的应用奠定了基础。(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 20291−20299;Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202414420;Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202405592;Adv. Mater. 2024, 36, 2401452;Energy Storage Materials. 2024, 73, 103828;Energy Storage Materials. 2024, 69, 2024, 103419;Small. 2024, 20, 2404879;Nano Lett. 2023, 23, 5307−5316)

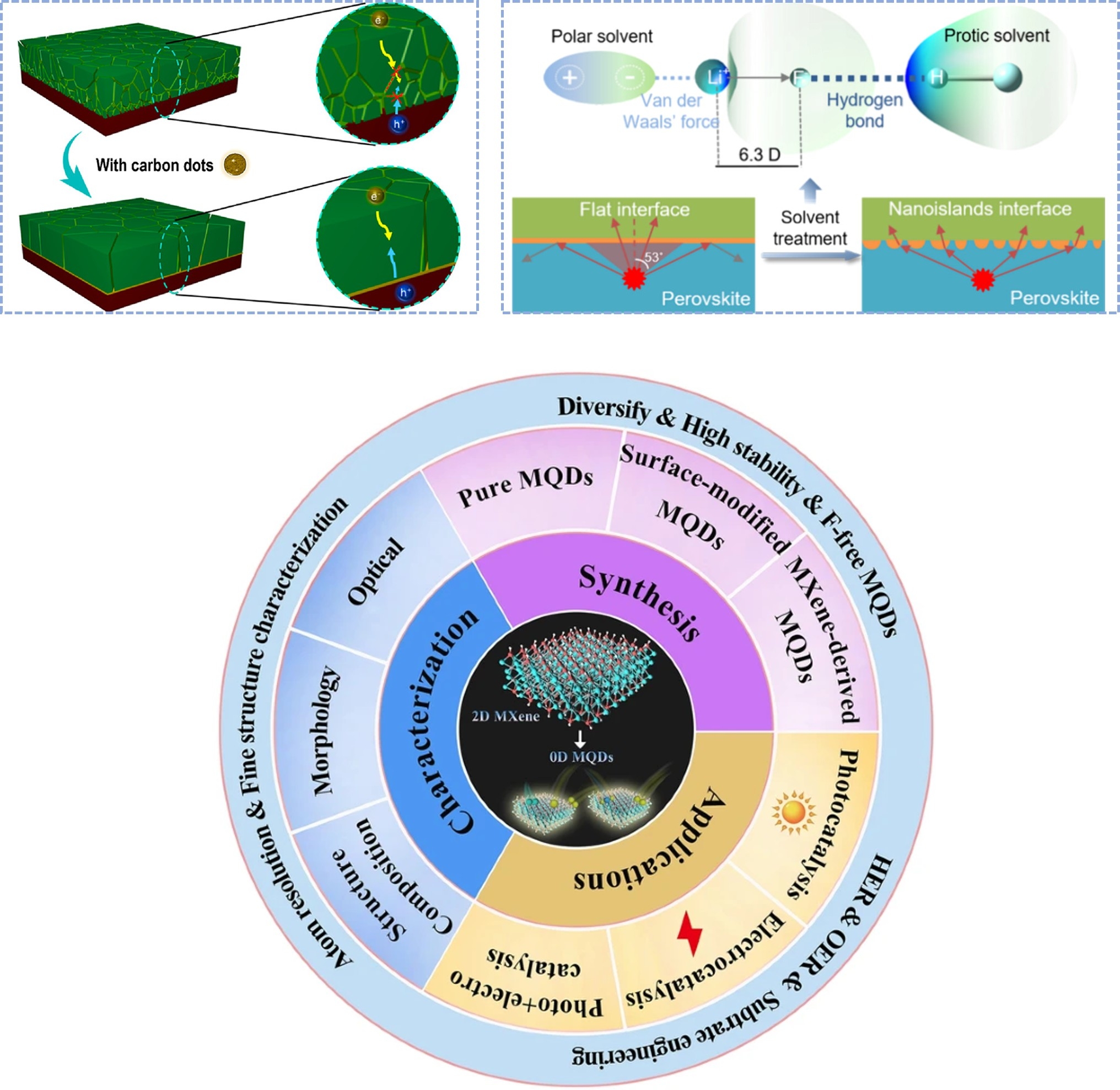

3.量子点材料:研究集中于新型量子点的开发及其在储能、光催化和传感领域的应用。涉及多种量子点的表面化学修饰、电子结构优化及其功能化,并借助先进的理论计算和实验方法揭示其性能提升的机制:系统研究二维材料与量子点的异质结构,揭示了金属纳米颗粒与二维材料界面的独特电子和化学性质,为量子点在电子器件和催化中的应用提供了新思路;在研究MXene量子点材料时,受到病毒表面结构与受体相互作用的启发,通过引入类似生物学过程的化学机制,提出了在储能和催化应用中的新方法;此外,在量子点掺杂技术方面也取得了重要突破,通过在过渡金属硫化物量子点中引入Cu掺杂,优化了材料的电子结构和光吸收性能。团队研究成果对新型量子点材料在能源、环境和电子领域的广泛应用具有重要意义。(Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2311554;Small. 2024, 20, 2311461;Energy Environ. Mater. 2023, 6, e12438;Light: Science & Applications, 2023, 12:119;ACS Energy Lett. 2023, 8, 4386−4396;ACS Nano 2022, 16, 9679−9690;Chinese Journal of Catalysis. 2022, 43, 2913–2935)

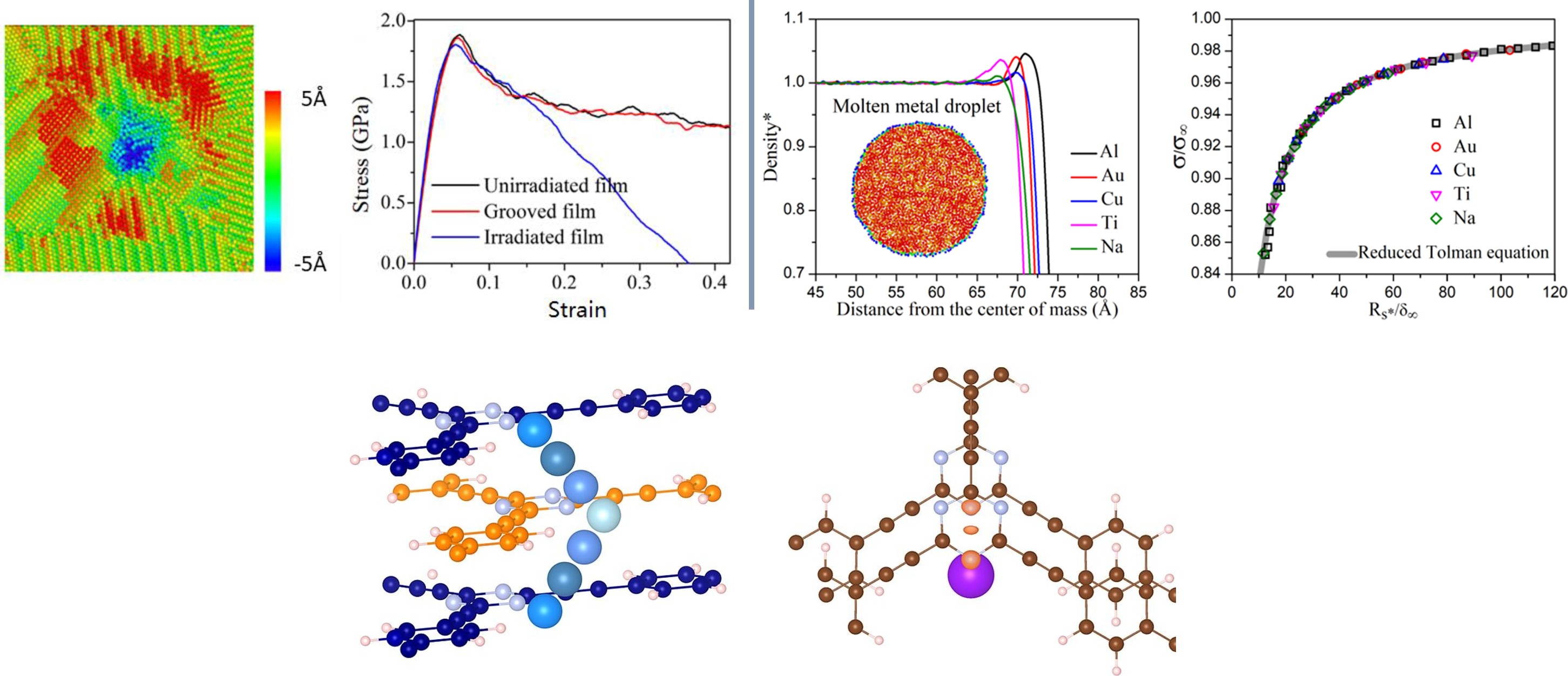

4.计算模拟:研究主要集中在材料的电子结构、性质预测和相变行为等方面。通过应用第一性原理计算(如密度泛函理论,DFT)和分子动力学模拟(MD),探索新材料的物理和化学性质,包括热稳定性和电导性。此外还根据材料的界面现象,关注表面修饰对材料性能的影响,同时致力于功能薄膜和纳米材料的设计与优化,特别是在电子器件和催化应用中的表现。研究方向涵盖:能源材料的存储与转化机制;二维新型材料的电子、热电和催化性能;纳米材料的物理化学性能优化,包括吸附、扩散和反应动力学研究等。(Applied Surface Science. 2024, 651, 159237;Acta Materialia. 2024, 276, 120149;Phys. Chem. Chem. Phys. 2024, 26, 7896–7906;Journal of Nuclear Materials. 2023, 581, 154448;Adv. Sci. 2023, 10, 2205605;Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2200298)